寒い5月。自然な育苗とは。

こんにちは。

本日の担当は裕美(嫁)です。

つぼみから見てきたあの桜の花、美しく咲きました。桜の潔さと儚さには、毎年はっとさせられます。

満開の時。

作るの30分、食べるの1分。

さてさて、この春は寒いですね。5月に入ってもなお寒い。昨日も今日も雨降りがちで寒い日です。

5月に入ってからも2回、霜が降りました。

種まき後、天気の良い日と雨の日とあり、太陽シートをいつはがすか、非常に難しいところでした。

太陽シートはがしたて。

5/8の朝。きらきら朝露がきれい。

ここ数年、苗づくりについて少し掴んだ部分があったと思っていました。稲を信じて過保護にしない、というのを今年も続けてみようと。太陽シートも早めにはがして、芽が出ていなくともそのうち出てくると。

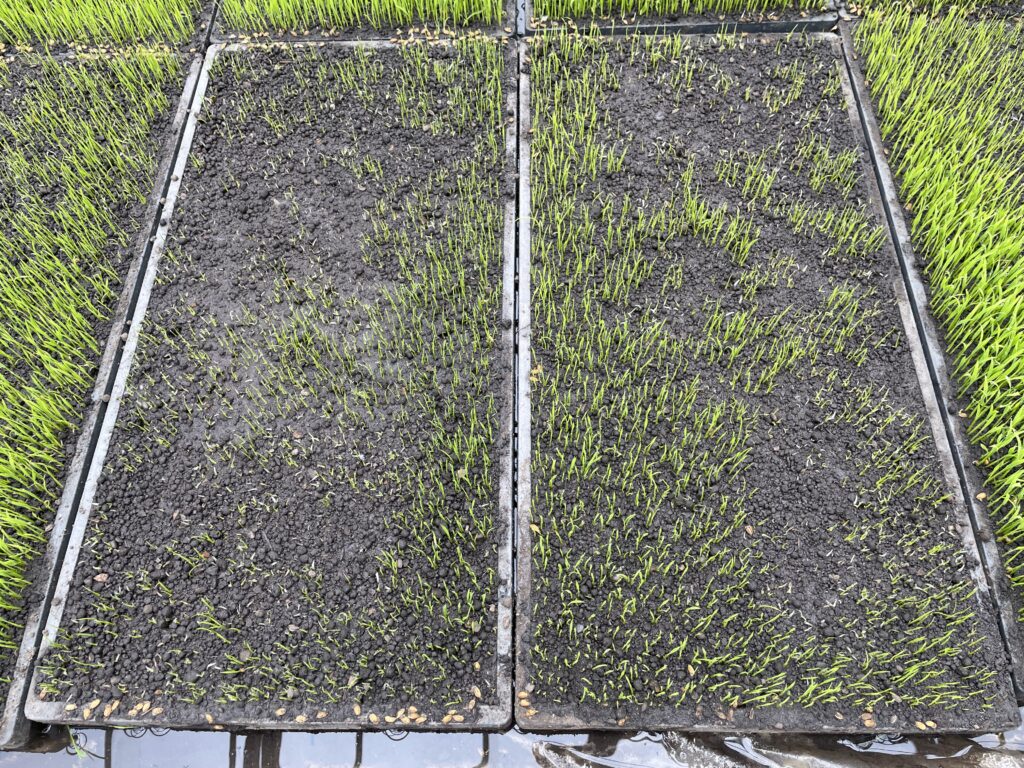

結果、今年に関してはその限りではなかった模様。このような箱がいくつもあります。

発芽しない種籾が多い箱、というのは今までなかなかなかった。

芽が出たいときに温度と日照がなく、もっと太陽シートを掛けておけばよかったかなと反省中。出るのやめました。という箱が多くて、こんなの初めてです。

芽が出揃わないと、ハウスを涼しく管理する勇気が湧いてこない。芽が出るのによしとされる温度と、その後の温度は違う。どこに定めるのかあいまいになり、結果、芽がでない箱は出ず、先に芽が出た箱は伸びすぎてということになっています。

そこにきて低温障害。低温はしょうがないとしても、その後しっかり換気して徐々に温度を上げていくことで「ムレ苗」になるのを防ぎ、障害は回避できると学んだつもりでしたが、芽の出ていない箱を気にするあまり、換気が甘くなってしまった。たった1時間のずれで、取り返せないものがあります。

丸く穴が開いたようになる。低温障害の部分だけ成長が遅れてきます。

正直、今さら低温障害に悩むとは思いませんでした。今年の苗づくりは、私の驕っていた部分が反映されたのだと思います。

山や野の植物は、どんなに寒い春でも、自分のタイミングで育ち、低温障害になったりしません。ハウスで育てるからこそ、人間の都合で暑かったり寒かったり。どんなに管理したつもりでも、稲の求めるタイミングをすべて把握して実践するのは難しい。稲に申し訳ない気持ちです。

春夏秋冬の米づくりの中で、自然かどうかでいうと自然ではないのは、ハウスでの育苗と感じています。でも農業ですので、人間も自然の一部であるとして、必要な食べ物を作り出すために仕方のないこと、必要な方法もあるのだとも思います。

今年の天候でいろいろ失敗して、より自然な育苗とは何かと考える機会をもらっています。クログワイという草対策として、ポット苗・ポット苗の田植えをチャレンジする年としているのですが、ポット苗は田んぼに置いて、寒くても暑くてもビニールを掛けずに育てています。

ポット苗箱を苗代に並べる準備中。

昨年少し試した限りでは、霜の降りる朝があろうが、大雨だろうが、30℃のギラギラ太陽だろうが、立派な苗に育ちました。ただどうしてもムラがあったので、今年はポット苗での田植えができるくらい揃うのか、様子を見ています。

陽佑氏いわく、種まきしたポット苗を田んぼに並べる時、すごく気持ちがよかったとのこと。風景もきれいでいいなと。昔でいう苗代のようなことですね。自然栽培をしている先輩農家さんたちにいろいろ聞きながら、今年チャレンジできています。種まき機や苗箱を譲ってくださった方にも感謝しています。

…と、なんだか私の中の3週間分のもんもんとしたところを書かせていただいたような形になり、恐縮です。でも少し整理できました。ありがとうございます。

今この時も、ハウスで苗たちが頑張っているので、今この時のよい方法で見守れるよう、田植えまでやってみます。

遠野に限らず、寒い暑いの極端な日々とのこと。皆さんも、ゆっくり湯舟に浸かって温まれますように。ありがとうございました。

【勘六縁のお米】

*令和6年産のお米は完売いたしました。ごめんなさい。

*新米予約は9/10からの予定です。

*勘六縁のいろいろはホームページからどうぞ。